グローバル教育・留学プログラム

総合社会学部セメスター留学プログラム

総合社会学部独の留学を含む体系的な英語学習プログラム。選抜された学生が、2年後期にマッコーリー大学の英語学習プログラムに参加します。入学時から必修科目の英語の講義にプラスして、英語実力アップのための講義を受講することで、「留学先で使える英語」を身につけます。また、留学から帰国後は上級レベルの英語の講義を受講し、さらにステップアップをめざします。マッコーリー大学は、シドニーの中心から電車で30分以内にあります。現地プログラムでは、総合的な英語学習に加え、会社訪問・ボランティアなど、コミュニティ参加型活動を通して、英語力・多様な文化への適応能力・問題解決能力を高めます。留学中は、大学の図書館・スポーツジム・ミュージアムなどの施設が利用でき、また、ホームステイにより、現地の人々とコミュニケーションを取りやすい環境で学習することができます。変化しつつあるグローバル社会に必要とされる能力を養うための英語学習プログラムです。

| 期間 | 8月末~12月の17週間 |

|---|---|

| 参加人数 | 15人程度 |

| 留学先 | マッコーリー大学(オーストラリア) |

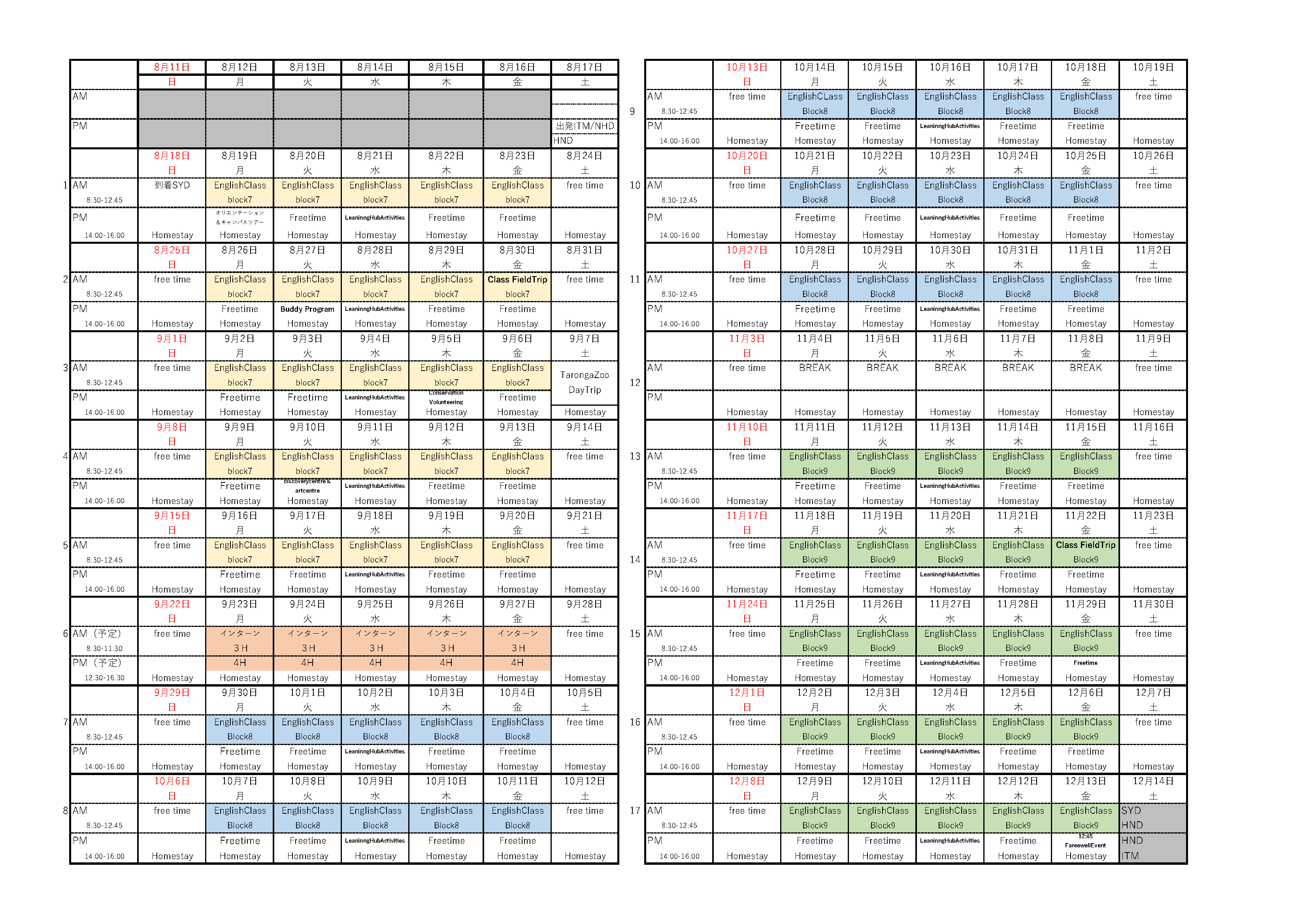

令和6年度留学スケジュール ※令和7年度は変更となる可能性があります。

英語能力テスト平均スコア比較(留学前⇒留学後)

令和6年度 CASEC実績(1000点満点)

606点⇒658点

TOEIC換算 560点⇒650点

CASEC(Computerized Assessment System for English Communication)は株式会社教育測定研究所が開発・運営している、インターネットに接続されたパソコン上で受験可能な英語コミュニケーション能力判定テストです。

セメスター留学参加者の感想

社会・マスメディア系専攻 中本 幹大

CASECスコア

CASECのスコアは、留学前620→留学後704へと変化しました。

多文化・異文化交流

オーストラリアには様々な国から来た人々が住んでおり、クラスメイトの多様な背景に触れることができました。授業や休み時間には、各国の視点から見た世界の問題や文化について語り合う機会が多く、特に環境問題や国際情勢についての意見交換はとても刺激的でした。同じテーマでも国や地域によって捉え方が異なり、そうした違いを知ることで、自分の価値観が大きく広がったと感じます。また、相手の文化を理解しようとする姿勢が自然と身につき、単なる語学の習得を超えて、国際的な視野を持つことの大切さを実感しました。そうした日々の交流が、オーストラリア留学の中で最も新鮮で楽しい経験のひとつとなりました。

カルチャーショック

日本では、カジュアルな場面でも目上の人には敬語を使うことが当たり前で、そのことがどこか壁を作り、自然なコミュニケーションを難しくしていると感じていました。しかし、英語では年齢や立場に関係なくフラットに話せるため、会話が弾みやすく、結果的に人間関係を深めやすかったです。この経験を通して、相手との関係を大切にしながらも、過度に形式にとらわれないことの大切さに気づきました。

また、時間に対する意識も大きく変わりました。オーストラリアでは、日本のように時間に厳密すぎることがなく、むしろ自分や相手の時間を尊重し合う姿勢が強く感じられました。最初はそのルーズさに戸惑いましたが、次第に「時間を守ること」だけにとらわれず、「相手と過ごす時間を大切にする」という考え方に共感できるようになりました。

そして、次第にそのおおらかさが心地よく感じられるようになりました。日本では「時間を守ること」が礼儀であり、相手への思いやりだと教えられてきましたが、オーストラリアでは「お互いの時間を大切にする」という、少し違った形の思いやりがあることに気づきました。

そして、授業では、先生がこちらの意見を引き出してくれるのを待つのではなく、自分から積極的に発言しなければ、すぐに取り残されてしまいます。最初はその雰囲気に圧倒され、意見を求められても戸惑うことが多かったのですが、次第に「間違えてもいいから自分の考えを伝えることが大切だ」と感じるようになりました。また、そうした積極的な姿勢がクラスメイトとの信頼関係を深め、議論がより活発になるきっかけにもなりました。この経験を通して、ただ受け身で学ぶのではなく、自分から学びにいく姿勢の重要性を強く実感しています。

留学を通しての自分の変化

私が留学を通して明確に変わった点として、周囲からも言われるのは、優柔不断で怖がりだった自分が、やりたいことから逃げなくなったことです。留学前の私は、興味があっても「失敗したらどうしよう」と考えて行動をためらうことが多くありました。しかし、オーストラリアの人々の「少しでも気になったことにはまずチャレンジしてみる」という前向きな姿勢に強く感化され、私も自然と挑戦することを恐れなくなりました。その結果、さまざまな人とつながりが生まれ、思いがけない出来事やチャンスに恵まれ、毎日が以前よりずっと楽しく、充実したものになりました。この経験を通じて、行動することの大切さと、自分の可能性を広げる勇気を身につけることができたと感じています。

日本文化の影響力と語学への向き合い方

日本文化、技術がオーストラリアで広く受け入れられている点に驚きました。例えば、ダイソー、日本食レストラン、太鼓の達人、日本車などが挙げられます。また、大学では日本語専攻の学生が多くいました。当初は、日本語は使う機会が少なく、日本経済も好調でないのに、なぜ日本語を学ぶのか不思議でした。しかし、彼らは好きなアニメや文化に触れるうちに自然と日本語が身につき、楽しく学んでいるとのこと。それに対して、将来の仕事のために無理して英語を勉強していた自分と、日本文化の大きな影響力に気付かされました。

この経験を経て、以前は将来のために義務感で学んでいた英語学習が大きく変わりました。単に「仕事のため」という理由だけでなく、異文化理解や自己表現の手段として英語を学ぶ目的が広がり、学習へのモチベーションも一層高まりました。

総合社会学部 短期国際研修 ~世界の若者と考える文化・社会・SDGs~

特色は3つ。①本学部学生のためのオリジナル対面型プログラム、②旧小学校校舎をリノベーションした地域創生を実体験できる場所での宿泊、③ヨーロッパやアジア等海外の企業や学生とワークショップやディスカッションをするオンライン交流イベントも豊富。夏休みの数日間、楽しく充実した思い出に残る研修を提供します。令和5年度は、春に実施し、13名の学生が3泊4日の研修を楽しみました。デンマークとフィリピンの学生さんたちと地域創生やキャリア設計をテーマにオンラインで交流し、プロジェクトワークやプレゼンテーションを英語で進める技術を学びました。グループ活動を中心に、参加者同士協力しながら学習しますので、基礎的な英語力であっても参加がしやすいプログラムです。総合社会学部の学生さんたちと給食ランチ・温泉・BBQなど楽しい交流もあり、英語学習への意欲がますます高まったようです。令和7年度は、夏休み中の数日間を利用して実施する予定です。

近畿大学の国際交流プログラム

その他にも近畿大学ではグローバル教育・留学プログラムをサポートしています。詳細は以下よりご確認ください。