カリキュラム

それぞれの科目の詳細は、シラバス(授業内容、評価方法、スケジュールなどの計画書)に記載されています。

下記サイトより検索してください。

機械設計コース

カリキュラム表(専門科目)

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||

| 必修 (32科目) |

微分積分学I[2] 線形代数学I[2] 物理学I[2] 機械基礎工作実習[2] 機械製図法[2] |

微分積分学II[2] 線形代数学II[2] 物理学II[2] 材料力学I[2] 材料の基礎[2] 設計製図演習I[2] 加工学I[2] 基礎流れ学[2] 工業熱力学I[2] |

微分方程式[2] 確率統計学[2] 工業力学[2] 機械工学基礎実験I[2] 設計製図演習II[2] |

機械工学基礎実験II[2] 材料力学II[2] 機械材料I[2] 機械要素設計I[2] 加工学II[2] 計測工学[2] |

機械工学実験[2] 機械力学I[2] 機械要素設計II[2] |

卒業研究ゼミナール[1] 応用設計[2] |

卒業研究[6] | |

| 選択 (21科目) |

物理学演習[1] |

材料力学演習[1] 工業熱力学演習[1] プログラミング[2] |

解析学[2] 流体力学I[2] 工業熱力学II[2] |

機械材料II[2] 接合工学[2] 流体力学II[2] 伝熱工学[2] 燃焼工学[2] 生産加工学[2] 電気電子工学I[2] 制御工学I[2] |

弾塑性力学[2] 鋳造材料学[2] 機械力学II[2] 応用流体工学[2] 制御工学II[2] 電気電子工学II[2] 法工学[2] |

- | ||

- カリキュラムは2025年度のものです。2026年度は変更になる場合があります。

カリキュラムマップ

カリキュラムツリー

エネルギー機械コース

カリキュラム表(専門科目)

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||

| 必修 (31科目) |

微分積分学I[2] 線形代数学I[2] 物理学I[2] 機械基礎工作実習[2] 機械製図法[2] |

微分積分学II[2] 線形代数学II[2] 物理学II[2] 材料力学I[2] 材料の基礎[2] 設計製図演習I[2] 加工学I[2] 基礎流れ学[2] 工業熱力学I[2] |

微分方程式[2] 確率統計学[2] 工業力学[2] 機械工学基礎実験I[2] 設計製図演習II[2] |

機械工学基礎実験II[2] 機械要素設計I[2] 流体力学I[2] 計測工学[2] 解析学[2] |

機械工学実験[2] 機械力学I[2] 機械要素設計II[2] 伝熱工学[2] 制御工学I[2] |

卒業研究ゼミナール[1] 応用設計[2] |

卒業研究[6] | |

| 選択 (22科目) |

物理学演習[1] |

材料力学演習[1] 工業熱力学演習[1] プログラミング[2] |

材料力学II[2] 機械材料I[2] 加工学II[2] 工業熱力学II[2] |

機械材料II[2] 接合工学[2] 流体力学II[2] 燃焼工学[2] 電気電子工学I[2] |

弾塑性力学[2] 鋳造材料学[2] 機械力学II[2] 生産加工学[2] 応用流体工学[2] 制御工学II[2] 電気電子工学II[2] 法工学[2] |

- | ||

- カリキュラムは2025年度のものです。2026年度は変更になる場合があります。

カリキュラムマップ

カリキュラムツリー

授業ピックアップ

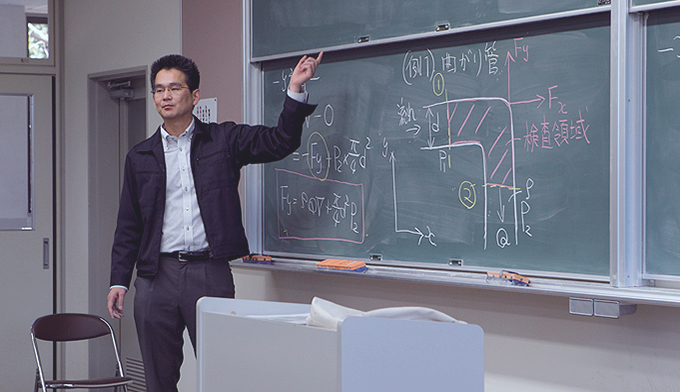

物理学I・II

剛体の力学と電磁気学の基本法則を理解することで、さまざまな物理的な現象をモデル化する能力、科学的な視点から観察する力を学び、それらを数式で書き表す能力を修得します。

基礎流れ学、流体力学I・II

水や空気など、「流れ」を持った液体・気体を「流体」と呼びます。流体力学ではその運動と物理的な現象を学んだうえで、流体の流れやすさなどを学び、エネルギーの輸送効率の検討法などを修得します。

工業熱力学I・II、演習

熱エネルギーは機械エネルギーへ変換され、機械が作動するための動力源となります。工業熱力学では、熱と仕事の関係について学び、新たなエネルギー資源の有効利用法について学修します。

設計製図演習I・II

大手自動車・機械メーカーでは、現場で3次元CADを見ながらの加工が主流。SOLIDWORKS®という3次元CADソフトを用いた実践的な演習を行い、機械設計技術者資格取得もめざします。

材料力学I・II、演習

機械に使われる材料は、内外部から力を受け変形します。材料力学科目では、内外力を受ける機械や構造物の内部に発生する抵抗力(応力)や変形を理論的に考察する能力を修得します。

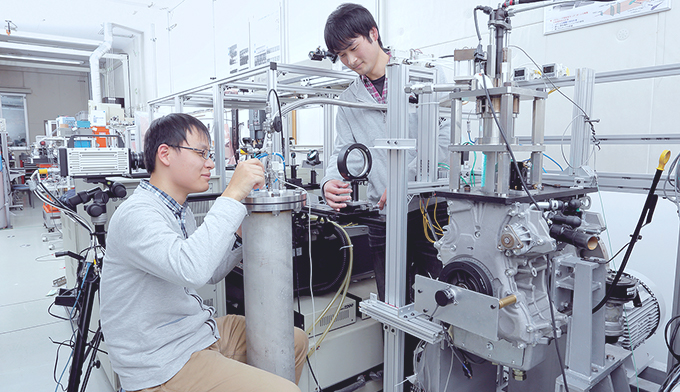

機械工学基礎実験I・II、 機械工学実験

さまざまな実験機器を利用し、実験の実施や、その流れを総合的に修得できるように実験手順やデータ整理、報告書の作成などを自ら行っていきます。目的は「実験創生能力」の育成です。